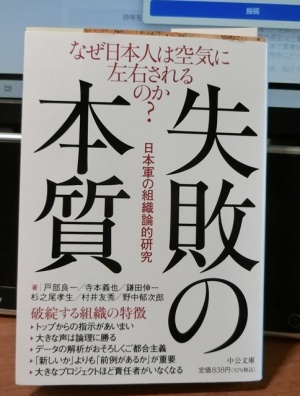

失敗の本質という本 ― 2021年07月07日 20:08

「失敗の本質」は、多少なりとも官僚的組織をまとっているところには必読だろう。

失敗例とされている6つの作戦具体例は、第2章の特徴抽出と分析のプロローグで、帝国日本軍好きは「他に選択肢はなかった」「後出しじゃんけんではなんとでも言える」などと口を尖らせるだろうし、蛇蝎のように嫌う人々には「それ見たことか」「無謀」とせせら笑われておしまいな気がする。過剰な先入観や個人的価値感情があると、ちゃんと読めずにもったいない。

したがって第2章から読み始めて、ときどき第1章の具体的な記述に戻るって確かめるのがいい。

帝国陸海軍の、一定の方向に対して優秀すぎる官僚組織は、現在の企業にも残存しているだろうし、国と言わず地方でも役所には脈々と受け継がれている。

市場(経済を主な指標とする人間社会)からの情報の収集分析によって、自らの組織や製品(形あるもの以外情報=ソフトも含む)をアップデートできているか、そもそも市場をきちんと認識して相対的・客観的に現在の組織や方法論を比較検討しているか、このように問えば怪しいところがいっぱいありそうである。

失敗は成功の母というが、人間は同種の失敗を繰り返して懲りない面々でもある。失敗(苦しみ)を忌避・忘却して成功体験(快楽)にしがみつくのは、お釈迦様が説かれた2500年前まで遡る「人間の本質」であるとも言える。

なお、「失敗のメカニズム;芳賀繁:角川ソフィア文庫」も面白いので合わせて読むことをおすすめする。

失敗例とされている6つの作戦具体例は、第2章の特徴抽出と分析のプロローグで、帝国日本軍好きは「他に選択肢はなかった」「後出しじゃんけんではなんとでも言える」などと口を尖らせるだろうし、蛇蝎のように嫌う人々には「それ見たことか」「無謀」とせせら笑われておしまいな気がする。過剰な先入観や個人的価値感情があると、ちゃんと読めずにもったいない。

したがって第2章から読み始めて、ときどき第1章の具体的な記述に戻るって確かめるのがいい。

帝国陸海軍の、一定の方向に対して優秀すぎる官僚組織は、現在の企業にも残存しているだろうし、国と言わず地方でも役所には脈々と受け継がれている。

市場(経済を主な指標とする人間社会)からの情報の収集分析によって、自らの組織や製品(形あるもの以外情報=ソフトも含む)をアップデートできているか、そもそも市場をきちんと認識して相対的・客観的に現在の組織や方法論を比較検討しているか、このように問えば怪しいところがいっぱいありそうである。

失敗は成功の母というが、人間は同種の失敗を繰り返して懲りない面々でもある。失敗(苦しみ)を忌避・忘却して成功体験(快楽)にしがみつくのは、お釈迦様が説かれた2500年前まで遡る「人間の本質」であるとも言える。

なお、「失敗のメカニズム;芳賀繁:角川ソフィア文庫」も面白いので合わせて読むことをおすすめする。

本当に傷ついたのか? ― 2019年08月09日 11:10

ふと思う、従軍慰安婦問題の象徴とされた少女像や徴用工問題を仮託されたやせた労働者の像をみて、あるいはその存在を感じて、本当に傷つく人はいるのだろうか。いたとして心のどこがどのように傷つくのだろう。

理屈から言えば、現代の日本人が個人の心として傷つく要素はないのではなかろうか。

昔の悪事をネチネチ見せつけられて、ムカつくと言うことならわかる。これは非常に攻撃的な心理でって「傷つく」というようなメランコリックなものの対極にあると言ってよい。

国家としての日本の尊厳みたいなものが傷つけられたので、国家を愛し国家と一体に自我を重ねる自分としては、傷つくべきである、ということはある。

でも、19世紀~20世紀前半の世界情勢では当然であったにせよ、植民地支配をし、かなり被征服民として差別感情を持ち現代にいたってもその感情を根強く残す扱いをした過去は、そんなに自慢できることではなく、現在ではむしろ「懺悔」すべきものではないのか。

しかも当時の政体は解体され、日本は独立を奪われ(≒滅んだ)、死ぬ必要はなかった非戦闘員もメガ人単位で死んだ。そこまで追い込んだ「広大な植民地をもつ偉大な帝国」が最終的に日本国民にもたらした成果は「悲惨」の一語に尽きる。この歴史的事実は誇るべきことではなく、恥ずべき失敗でしかない。

だから、個人的感情としても、国家と自我の合一にまで拡大した自我においても「傷つく」心理的要素はない(恥じ入る要素ならある)といえる。

たぶん「傷ついた」という人々は、国(時の為政者)が「傷ついた」と言えば自分も「傷つかねばならない」という条件反射レベルまで強化された学習・習慣によるのだと想像する。

多分に「国のため、組織(会社など)のため、家族のため」が優先し、そのためになされた個人レベルの「悪」も「必要悪」「逆らえなかった」と強弁して(最近でも謝罪会見で見ることができる)自分も他人も納得させようとする人々で、傷つくという心理や自分が悪いと言ったことがらは理解できない気がする。

理屈から言えば、現代の日本人が個人の心として傷つく要素はないのではなかろうか。

昔の悪事をネチネチ見せつけられて、ムカつくと言うことならわかる。これは非常に攻撃的な心理でって「傷つく」というようなメランコリックなものの対極にあると言ってよい。

国家としての日本の尊厳みたいなものが傷つけられたので、国家を愛し国家と一体に自我を重ねる自分としては、傷つくべきである、ということはある。

でも、19世紀~20世紀前半の世界情勢では当然であったにせよ、植民地支配をし、かなり被征服民として差別感情を持ち現代にいたってもその感情を根強く残す扱いをした過去は、そんなに自慢できることではなく、現在ではむしろ「懺悔」すべきものではないのか。

しかも当時の政体は解体され、日本は独立を奪われ(≒滅んだ)、死ぬ必要はなかった非戦闘員もメガ人単位で死んだ。そこまで追い込んだ「広大な植民地をもつ偉大な帝国」が最終的に日本国民にもたらした成果は「悲惨」の一語に尽きる。この歴史的事実は誇るべきことではなく、恥ずべき失敗でしかない。

だから、個人的感情としても、国家と自我の合一にまで拡大した自我においても「傷つく」心理的要素はない(恥じ入る要素ならある)といえる。

たぶん「傷ついた」という人々は、国(時の為政者)が「傷ついた」と言えば自分も「傷つかねばならない」という条件反射レベルまで強化された学習・習慣によるのだと想像する。

多分に「国のため、組織(会社など)のため、家族のため」が優先し、そのためになされた個人レベルの「悪」も「必要悪」「逆らえなかった」と強弁して(最近でも謝罪会見で見ることができる)自分も他人も納得させようとする人々で、傷つくという心理や自分が悪いと言ったことがらは理解できない気がする。

愛知トリエンナーレ「表現の不自由展」 ― 2019年08月04日 20:44

名古屋市長が軽々しく「日本国民」といっている。

彼の含意するところは「例外なくすべての日本人」であろうが、それは論理的にも事実にも合わない。

「すべての」反証として、日本人の私は、なぜ、暴力的でもなく性的な要素も一切ない、チマチョゴリを着た感情のない慎ましい少女の造形表現が、「従軍慰安婦を象徴する・それに抗議をする」という政治的象徴表現とされたのかを、ぜひ知りたい・感じたいと思うからだ。

造形表現というのはそういうものだと思う日本人は、愛知県知事・津田大介氏を含め少なくはあるまい。

ならば市長の言い分は「一部の日本人は」と言い替えるのが正しい。

そのような「部分的日本人が傷つく」事柄は日常茶飯事である。例えば、相撲・高校野球中継のおかげでラジオのレギュラー番組がなくなって傷つく日本人がいるというのと「等価」である。したがって、これらの中継をやめるべきだと言う、まことにおかしなことになってしまう。

自身の政治信条や、集票目的のために、「一部の人々が」いやだと感じる事柄を排除を平然と強いることは、ひにくにも「少女像」が象徴する政治プロパガンダと同じ理屈だと言える。

国と国との関係に緊張が高まっているとき、市民レベルにその緊張が及ばないように努力するのが自治体の首長ではないのだろうか。

テロ予告をする一部のうちのごく一部の「犯罪的日本人(京都アニメーション放火殺人容疑者と同じ)」の肩を持ったことになるまことに罪深い市長の行為だったと言えよう。

彼の含意するところは「例外なくすべての日本人」であろうが、それは論理的にも事実にも合わない。

「すべての」反証として、日本人の私は、なぜ、暴力的でもなく性的な要素も一切ない、チマチョゴリを着た感情のない慎ましい少女の造形表現が、「従軍慰安婦を象徴する・それに抗議をする」という政治的象徴表現とされたのかを、ぜひ知りたい・感じたいと思うからだ。

造形表現というのはそういうものだと思う日本人は、愛知県知事・津田大介氏を含め少なくはあるまい。

ならば市長の言い分は「一部の日本人は」と言い替えるのが正しい。

そのような「部分的日本人が傷つく」事柄は日常茶飯事である。例えば、相撲・高校野球中継のおかげでラジオのレギュラー番組がなくなって傷つく日本人がいるというのと「等価」である。したがって、これらの中継をやめるべきだと言う、まことにおかしなことになってしまう。

自身の政治信条や、集票目的のために、「一部の人々が」いやだと感じる事柄を排除を平然と強いることは、ひにくにも「少女像」が象徴する政治プロパガンダと同じ理屈だと言える。

国と国との関係に緊張が高まっているとき、市民レベルにその緊張が及ばないように努力するのが自治体の首長ではないのだろうか。

テロ予告をする一部のうちのごく一部の「犯罪的日本人(京都アニメーション放火殺人容疑者と同じ)」の肩を持ったことになるまことに罪深い市長の行為だったと言えよう。

動物愛護という名の正義の押し売りはやめよ ― 2019年03月14日 20:32

3月14日付福井新聞(Web版)によると、

>福井県高浜町議会の児玉千明議員(30)がSNS(会員制交流サイト)フェイスブックなどに掲載していた、獣肉や自身を写した写真や文章が「命を軽視するような行為」で不適切だとして、東京の動物愛護団体が3月13日までに、児玉議員の辞職を求める要望書を同町議会事務局に送付した<

とのことだ。https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/814695

誰のおかげで肉食えると思っているんだ。猟師であり解体の資格持った人に対する無理解と偏った「動物愛護」正義の押しつけ、反捕鯨団体と同じぐらい迷惑。議会に辞職を言いつのるなど、「威力業務妨害」で児玉議員は訴えてもいいくらいだ。

「命を軽視」って言う人は、蚊、ハエ、ゴキブリは殺さないのか?しかも動物の「死体」は食うのだろう、金払って。

4つ足の獣ではなく、釣り人の釣果自慢写真はなぜ許容するのか?

料理動画で魚の3枚おろしは?

活け作りは食わないのか?

いくらでも矛盾を思いつく。

金子みすゞの詩に「・・大羽鰯の大漁だ、浜は祭りのようだけど、海のなかでは何万の鰯のとむらいするするだろう」というのがある。

これは見方による倫理の多様性を言ったもので、鰯漁師を非難していない。人の営み(喜び)は多くの生き物の死によって支えられていると言う視点の転換によって感動するのだ。

全く自己流「正義」押しつけをしている「愛護」団体の主張とは全く異なる。

ちなみに、飼ってるペットの食事管理を怠って、デブネコ・デブ犬の写真をさも「かわいい」と載せ、ペットの命をを糖尿病や心疾患で縮める人間こそけっこうな動物虐待だと思うがそっちはほったらかしなのか。

またフェルメールはじめかかる西洋の「名画」は否定するのか?

勝手な善悪の押し売りは思想統制と等価であろう。

>福井県高浜町議会の児玉千明議員(30)がSNS(会員制交流サイト)フェイスブックなどに掲載していた、獣肉や自身を写した写真や文章が「命を軽視するような行為」で不適切だとして、東京の動物愛護団体が3月13日までに、児玉議員の辞職を求める要望書を同町議会事務局に送付した<

とのことだ。https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/814695

誰のおかげで肉食えると思っているんだ。猟師であり解体の資格持った人に対する無理解と偏った「動物愛護」正義の押しつけ、反捕鯨団体と同じぐらい迷惑。議会に辞職を言いつのるなど、「威力業務妨害」で児玉議員は訴えてもいいくらいだ。

「命を軽視」って言う人は、蚊、ハエ、ゴキブリは殺さないのか?しかも動物の「死体」は食うのだろう、金払って。

4つ足の獣ではなく、釣り人の釣果自慢写真はなぜ許容するのか?

料理動画で魚の3枚おろしは?

活け作りは食わないのか?

いくらでも矛盾を思いつく。

金子みすゞの詩に「・・大羽鰯の大漁だ、浜は祭りのようだけど、海のなかでは何万の鰯のとむらいするするだろう」というのがある。

これは見方による倫理の多様性を言ったもので、鰯漁師を非難していない。人の営み(喜び)は多くの生き物の死によって支えられていると言う視点の転換によって感動するのだ。

全く自己流「正義」押しつけをしている「愛護」団体の主張とは全く異なる。

ちなみに、飼ってるペットの食事管理を怠って、デブネコ・デブ犬の写真をさも「かわいい」と載せ、ペットの命をを糖尿病や心疾患で縮める人間こそけっこうな動物虐待だと思うがそっちはほったらかしなのか。

またフェルメールはじめかかる西洋の「名画」は否定するのか?

勝手な善悪の押し売りは思想統制と等価であろう。

官庁の障害者雇用数水増し問題 ― 2018年08月29日 20:13

もと地方公務員である自分から見ると、やっと今ごろわかったかという問題。ほぼすべての役所で水増ししていることは疑いない。

この問題の根は意外に深い。

背景には、世論の公務員たたきがあるからだ。曰く「公務員は人が多すぎ、仕事をしない割に、労働条件や福利厚生が手厚い」。

この圧力によって、役所の人員はずっと減り続けて、ほぼ限界まで来ていると思う。障害者でなくてもきつい職場・労働環境になっている(うつ病などの休職者の数も多い、休職者は定員数なので正規職員による補充はなく残った職員の負担となる)。

障害者を雇用してしっかりその能力を発揮してもらうためには、環境整備が不可欠だが、上記世論がある限り、役所の労働環境改善は、「役人のお手盛り」と断じられかねない。世論は、それに敏感な議員たちによって追求され、議会ともめるのを避けたい行政当局を事なかれ主義に走らせる。

その結果が、とりあえず数字だけ合わせておこうという今回の事態の真相である。

障害者を含め労働環境の範たろう、民間は我々をこそ見習えという気概はなく、世論もそんな目では見ていない。

試しに役所と同規模の民間企業の障害者雇用率を見てみれば未達成は普通にあるだろう。この点が「民間なみ」ということを世論は許さない。従って、どの役所も抜本的な労働環境改善には取り組むまい。

たぶん、数年後に再び調査をすると、堂々と雇用率未達成か、再び水増しかのいずれかであろうと推測する。

この問題の根は意外に深い。

背景には、世論の公務員たたきがあるからだ。曰く「公務員は人が多すぎ、仕事をしない割に、労働条件や福利厚生が手厚い」。

この圧力によって、役所の人員はずっと減り続けて、ほぼ限界まで来ていると思う。障害者でなくてもきつい職場・労働環境になっている(うつ病などの休職者の数も多い、休職者は定員数なので正規職員による補充はなく残った職員の負担となる)。

障害者を雇用してしっかりその能力を発揮してもらうためには、環境整備が不可欠だが、上記世論がある限り、役所の労働環境改善は、「役人のお手盛り」と断じられかねない。世論は、それに敏感な議員たちによって追求され、議会ともめるのを避けたい行政当局を事なかれ主義に走らせる。

その結果が、とりあえず数字だけ合わせておこうという今回の事態の真相である。

障害者を含め労働環境の範たろう、民間は我々をこそ見習えという気概はなく、世論もそんな目では見ていない。

試しに役所と同規模の民間企業の障害者雇用率を見てみれば未達成は普通にあるだろう。この点が「民間なみ」ということを世論は許さない。従って、どの役所も抜本的な労働環境改善には取り組むまい。

たぶん、数年後に再び調査をすると、堂々と雇用率未達成か、再び水増しかのいずれかであろうと推測する。

なぜ水害死亡被害は繰り返されるのか ― 2016年08月31日 21:05

9人が犠牲になった岩手県岩泉町のグループホームは、地図で見ると「谷筋」にある、いや岩泉町全体が谷筋の町、昨年の鬼怒川氾濫や、一昨年の広島土石流災害からちゃんと学んでいれば、昼間の内に避難ができただろうに。

せっかくのニュース報道情報も「対岸の火事」として見て、自分のところならどうするかというイマジネーションがない人間の悲劇だ。

人間だけに備わった「想像力」を駆使せず、被害に遭ってしまった(あえて言うと「案の定」)ならば、これまで豪雨災害で亡くなった人々は浮かばれまい。ちっとも「貴い犠牲」じゃないじゃないか。

災害被害を防ぐ一番の方法は「面倒でも、空振りを恐れず避難する」に尽きる。特に台風は地震や火山と違って、いつ来るか、どの程度の被害が予想されるかという予報がしっかりしているので、早期避難は可能だ。

この報道を見てすぐに独自の「タイムライン」の作成に入らない施設は、近い将来また死人を出す。

また谷筋の町の役所は、来週には、紀伊半島豪雨を教訓に「タイムライン」を実行している三重県紀宝町から実物と作り方の指南書を取り寄せて自ら作り、9月中に演習しないと、住民が死に、首長の政治生命が終わると思った方が良い。

せっかくのニュース報道情報も「対岸の火事」として見て、自分のところならどうするかというイマジネーションがない人間の悲劇だ。

人間だけに備わった「想像力」を駆使せず、被害に遭ってしまった(あえて言うと「案の定」)ならば、これまで豪雨災害で亡くなった人々は浮かばれまい。ちっとも「貴い犠牲」じゃないじゃないか。

災害被害を防ぐ一番の方法は「面倒でも、空振りを恐れず避難する」に尽きる。特に台風は地震や火山と違って、いつ来るか、どの程度の被害が予想されるかという予報がしっかりしているので、早期避難は可能だ。

この報道を見てすぐに独自の「タイムライン」の作成に入らない施設は、近い将来また死人を出す。

また谷筋の町の役所は、来週には、紀伊半島豪雨を教訓に「タイムライン」を実行している三重県紀宝町から実物と作り方の指南書を取り寄せて自ら作り、9月中に演習しないと、住民が死に、首長の政治生命が終わると思った方が良い。

違憲立法審査はどうあるべきか ― 2016年06月12日 22:01

昨年成立した「安保法制」を境に、憲法には最高裁判所の権能として書かれている「違憲立法審査権」が機能していないことが改めて議論されている。

目下、最高裁判所の憲法判断は、何らかの具体的な行為による訴訟(「安保法制の成立によって、平和な生存権が侵されて精神的苦痛を受けた」とか)の付属的な問題として扱われ、憲法違反だから無効だと申し立てることはできない。

国が締結した条約、たとえば日米安保条約そのものは「外交政策など高度な統治行為には司法判断はしない」と門前払いに近い扱いを受ける。条約に対応する国内法についても同様である。

それゆえ最高裁の「違憲立法審査権」は、絵に描いた餅じゃないか、と言われて久しい。

そこで、憲法を改正するなら、違憲立法審査権を強化する方策が議論されている。

ひとつ、有力な案は、諸外国にも既にある「憲法裁判所」という憲法違反かどうかを専門に扱う司法組織を新設するというものだ。

日本では「読売新聞憲法改正試案」にその記載がある。

もう一つは、有力ではないが、私の「改正私案」も採用する、違憲立法審査の手続き(何を誰かいつ訴え、最高裁判所はどのように判決に至るのか、その効果はどうか)を定めようとするものである。

憲法裁判所のメリットは、強力でシンプルなことである。

国会で議決成立したすべての法律や内閣の政令などをすべて憲法裁判所のチェックを受けるようにすれば、理論上「憲法違反」は起きなくなる。

問題は、まず、三権分立のバランスが崩れることだ。憲法裁判所の権能は、国会で成立した法律の「拒否権」とも解釈できる。国会も内閣も自治体も、決してここを無視できないから、絶対権力である。

したがって裁判官の任命権をどうするのかによって、事情は大きく異なることになる。議院内閣制をとる日本では、国会と内閣は一体だから、そのいずれにも形式的な任命権(最高裁判所の推薦を拒否できず機械的に任命する)以外のものと与えるのはきわめて危険である。最高裁判所の推薦に拠ることとしても、最高裁判事の任命権を内閣が握っているので、政権与党の思惑が入り込む余地は残る。

最高裁判所と憲法裁判所の上下関係もかなり難しい。別々の「長官」を定め「衆・参両院議長」のように並立してのがよいかもしれないが、予算などの優先権がある衆議院議長程度の「格上」感が憲法裁判所長官に生まれるだろう。最高裁といえども憲法問題は憲法裁判所に伺いを立てることになるからだ。

新しい組織、しかも憲法に基盤を持つものを作るとなると、事務方をはじめ、最高裁以下現行の裁判所との関係など組織整備法制が必要となる。憲法裁判所の「訴えの手続き」とか「審理の方法」の在り方も決めなければならないだろう。現行76条第2項の「特別裁判所の設置禁止」との整合性も検討することになる。

とにかく手間とコストがかかる。

一方「私案」のように違憲立法審査の手続き(誰がどうやって何を訴えるのか)を定める場合には、最高裁判所による「統治行為論」を乗り越えることができるのか、また自身が行った「判例」に縛られてしまうのではないかという懸念がある。

訴えるのが誰かという問題もある。読売新聞私案と私の「私案」では衆参両院議員の3分の1以上の賛成で、国会議員が起こせるとしている(読売は憲法裁判所への提訴だが)。両者とも、多数派である与党が起こすことは考えられないという前提に立っている。

国会での審議を通じて問題点をよく知る国会が行うとするのは一定の合理性がある。

一般国民に拡大すると、「個人で」では乱用の恐れが大きい、地方自治法にある直接請求権を拡大するやり方は、署名の有効を審査する事務(地方自治体の選挙管理委員会が実務を行う)は、全国にわたるので非常に煩雑で予算がかかる。

したがって、訴えの提起は国会にゆだねるのが妥当と言える。しかし政治的駆け引きを排除することは難しい。しかも最高裁判所の任命権、指名権は内閣にあるので、最高裁判所の独立性についても政治的要素が排除できない危険をはらんでいる。違憲立法審査の手続きが憲法に定められているからと言っても、現実には、国会の多数を占める与党と内閣の政治的影響を受けてしまう。

一方メリットは、組織を含め現状を変えないので、コストがほとんどかからない。最高裁判所の現行判事数を増やすかどうかを検討する程度で済むだろう。「仙人判事」は結局憲法裁判所と同じ権能を最高裁判所の中に作ることとなるので、避けた方がよい。

憲法裁判所の設置か、違憲立法訴訟手続きかは、両者とも固有の問題を抱えてはいるが、現状を大きく変更しないという点では、後者を推すものである。

目下、最高裁判所の憲法判断は、何らかの具体的な行為による訴訟(「安保法制の成立によって、平和な生存権が侵されて精神的苦痛を受けた」とか)の付属的な問題として扱われ、憲法違反だから無効だと申し立てることはできない。

国が締結した条約、たとえば日米安保条約そのものは「外交政策など高度な統治行為には司法判断はしない」と門前払いに近い扱いを受ける。条約に対応する国内法についても同様である。

それゆえ最高裁の「違憲立法審査権」は、絵に描いた餅じゃないか、と言われて久しい。

そこで、憲法を改正するなら、違憲立法審査権を強化する方策が議論されている。

ひとつ、有力な案は、諸外国にも既にある「憲法裁判所」という憲法違反かどうかを専門に扱う司法組織を新設するというものだ。

日本では「読売新聞憲法改正試案」にその記載がある。

もう一つは、有力ではないが、私の「改正私案」も採用する、違憲立法審査の手続き(何を誰かいつ訴え、最高裁判所はどのように判決に至るのか、その効果はどうか)を定めようとするものである。

憲法裁判所のメリットは、強力でシンプルなことである。

国会で議決成立したすべての法律や内閣の政令などをすべて憲法裁判所のチェックを受けるようにすれば、理論上「憲法違反」は起きなくなる。

問題は、まず、三権分立のバランスが崩れることだ。憲法裁判所の権能は、国会で成立した法律の「拒否権」とも解釈できる。国会も内閣も自治体も、決してここを無視できないから、絶対権力である。

したがって裁判官の任命権をどうするのかによって、事情は大きく異なることになる。議院内閣制をとる日本では、国会と内閣は一体だから、そのいずれにも形式的な任命権(最高裁判所の推薦を拒否できず機械的に任命する)以外のものと与えるのはきわめて危険である。最高裁判所の推薦に拠ることとしても、最高裁判事の任命権を内閣が握っているので、政権与党の思惑が入り込む余地は残る。

最高裁判所と憲法裁判所の上下関係もかなり難しい。別々の「長官」を定め「衆・参両院議長」のように並立してのがよいかもしれないが、予算などの優先権がある衆議院議長程度の「格上」感が憲法裁判所長官に生まれるだろう。最高裁といえども憲法問題は憲法裁判所に伺いを立てることになるからだ。

新しい組織、しかも憲法に基盤を持つものを作るとなると、事務方をはじめ、最高裁以下現行の裁判所との関係など組織整備法制が必要となる。憲法裁判所の「訴えの手続き」とか「審理の方法」の在り方も決めなければならないだろう。現行76条第2項の「特別裁判所の設置禁止」との整合性も検討することになる。

とにかく手間とコストがかかる。

一方「私案」のように違憲立法審査の手続き(誰がどうやって何を訴えるのか)を定める場合には、最高裁判所による「統治行為論」を乗り越えることができるのか、また自身が行った「判例」に縛られてしまうのではないかという懸念がある。

訴えるのが誰かという問題もある。読売新聞私案と私の「私案」では衆参両院議員の3分の1以上の賛成で、国会議員が起こせるとしている(読売は憲法裁判所への提訴だが)。両者とも、多数派である与党が起こすことは考えられないという前提に立っている。

国会での審議を通じて問題点をよく知る国会が行うとするのは一定の合理性がある。

一般国民に拡大すると、「個人で」では乱用の恐れが大きい、地方自治法にある直接請求権を拡大するやり方は、署名の有効を審査する事務(地方自治体の選挙管理委員会が実務を行う)は、全国にわたるので非常に煩雑で予算がかかる。

したがって、訴えの提起は国会にゆだねるのが妥当と言える。しかし政治的駆け引きを排除することは難しい。しかも最高裁判所の任命権、指名権は内閣にあるので、最高裁判所の独立性についても政治的要素が排除できない危険をはらんでいる。違憲立法審査の手続きが憲法に定められているからと言っても、現実には、国会の多数を占める与党と内閣の政治的影響を受けてしまう。

一方メリットは、組織を含め現状を変えないので、コストがほとんどかからない。最高裁判所の現行判事数を増やすかどうかを検討する程度で済むだろう。「仙人判事」は結局憲法裁判所と同じ権能を最高裁判所の中に作ることとなるので、避けた方がよい。

憲法裁判所の設置か、違憲立法訴訟手続きかは、両者とも固有の問題を抱えてはいるが、現状を大きく変更しないという点では、後者を推すものである。

現行憲法では「日本を守れない」のか? ― 2016年05月07日 21:59

右翼改憲論者の常套句は「現行憲法(特に9条)では日本を守れない」である。

では何から日本を守ることができないのか。

第一は「外国の軍による侵略」

しかし、これは現行憲法でも自衛隊による「個別的自衛権の行使」「防衛出動」で解決できる。

第二は、はっきり右翼たちは言わないけれど、内乱(「左翼」反政府暴力革命)だ。

しかしこれも自衛隊の任務のうち「治安出動」であ足る。

それに「内乱」規模の反政府運動が起きるのは、政府の失政以外にはあり得ず、たいていは反政府側に五分以上の「理」がある。

このように言われると彼らは「日米同盟関係」からの「集団的自衛権」に言及する。

不思議な感覚である。現行憲法はアメリカの押しつけだから気に入らないのに、軍事同盟と駐留米軍は許すのだ。

アメリカは、中国や北朝鮮など児戯に等しいほど、好戦的で世界中に「反米勢力」を抱える国家である。まあ、日本の暴力団で言えば「山口組(分裂前)」と思えばよい。

当時世界をほぼ征服していた「蒙古帝国」ですらできなかった日本の壊滅と占領を、たった四年ほどの戦で達成した絶大な暴力をもった独善的な国だというのに、である。

第一と第二は、そもそも現行憲法の解釈で生まれた「自衛隊」の存在理由そのものだろう。

自衛隊は、外国からは立派な「軍」と思われ、PKO派遣部隊が現地で敵対勢力につかまったら国際法上の「捕虜」の扱いを受けるという、見た目も扱いもバリバリの「軍隊」である。ただ「軍」という名称がないだけだ。

右翼改憲論者は、たぶん大好きであろう「自衛隊」を否定するのだろうか。

第三は「大規模国内テロ」である。

しかし、テロリストが外国人であっても、テロに対処するのは警察であることはアメリカやヨーロッパ「先進国」では当然のこととされる。

911同時多発テロで、アメリカはアフガニスタンにアメリカ軍を投入したが、国内のテロリストに対してはFBIという警察権力が当たっていて、テロリストの逮捕には令状がいるし、司法によって裁かれる。

テロの実行犯(テロリスト)は、まず間違いなく日本人であろう(来日外国人が多くなってもやはり目立つ)、彼らを裁判もなしに殺戮してよいということはあり得ない。

第四は「災害」だそうである。

これは、大地震・大津波、台風、豪雨・洪水、大雪、土砂災害、火山まで、災害の総合商社である日本で、現行憲法が妨げになったことはないことをご存じないと思われる。

内閣が一元的に指揮する(緊急事態条項みたいに)という、現場から離れた遠隔操作が「弊害」以外の何ももたらさなかったのも周知の事実だ。

そもそも「災害」を起こさないようには(台風を逸らしたり火山を活動停止したり)できない。

おきてしまった災害被害を最少にすることと救助救援、復旧復興しかない。

その体制は、国家(政府内閣)が余計な口や手出しをせず、被災現場に金と人員を要求どおりに送り込むことであることは、先述の「周知の事実」として定着している。

最後に、たぶん右翼改憲論者が、一番守りたいのは「国益」。と言っても全国民的利益ではなく、特定の産業資本の海外権益である。

この「権益」がいかに暴力に訴えてでも守りたいものであるかは、アメリカを見ればわかる。

アメリカ軍な守られて(幾分かの威嚇を含む)、あるいは中国人民軍に守られて海外権益をむさぼり食う、その様がいかにもうらやましく、軍隊に守られていない自分たちの投資する日本人が丸裸のようで心細いという不安に突き動かされたがゆえの「守って欲しい」なのだ。

権益・国益というと大層に聞こえるが、要するにヤクザ(=暴力団)の「縄張りとしのぎ」と同じ意味である。ヤクザはこいつを命がけで守りたいがゆえに暴力を厭わない。

世界の中で最大勢力の「暴力団」であるアメリカもまた独自の「国益」を抱えている。それを守るためにはいとも簡単に暴力をふるうアメリカが、日本の国益と対立したとき「義兄弟のちぎり(日米同盟)」か、自分の縄張り(国益)を優先するかは、簡単に結論が出る。

つまり、右翼改憲論者の言ういずれからも日本を「すでに守っている」か「守れない」かのいずれかということになる。

では何から日本を守ることができないのか。

第一は「外国の軍による侵略」

しかし、これは現行憲法でも自衛隊による「個別的自衛権の行使」「防衛出動」で解決できる。

第二は、はっきり右翼たちは言わないけれど、内乱(「左翼」反政府暴力革命)だ。

しかしこれも自衛隊の任務のうち「治安出動」であ足る。

それに「内乱」規模の反政府運動が起きるのは、政府の失政以外にはあり得ず、たいていは反政府側に五分以上の「理」がある。

このように言われると彼らは「日米同盟関係」からの「集団的自衛権」に言及する。

不思議な感覚である。現行憲法はアメリカの押しつけだから気に入らないのに、軍事同盟と駐留米軍は許すのだ。

アメリカは、中国や北朝鮮など児戯に等しいほど、好戦的で世界中に「反米勢力」を抱える国家である。まあ、日本の暴力団で言えば「山口組(分裂前)」と思えばよい。

当時世界をほぼ征服していた「蒙古帝国」ですらできなかった日本の壊滅と占領を、たった四年ほどの戦で達成した絶大な暴力をもった独善的な国だというのに、である。

第一と第二は、そもそも現行憲法の解釈で生まれた「自衛隊」の存在理由そのものだろう。

自衛隊は、外国からは立派な「軍」と思われ、PKO派遣部隊が現地で敵対勢力につかまったら国際法上の「捕虜」の扱いを受けるという、見た目も扱いもバリバリの「軍隊」である。ただ「軍」という名称がないだけだ。

右翼改憲論者は、たぶん大好きであろう「自衛隊」を否定するのだろうか。

第三は「大規模国内テロ」である。

しかし、テロリストが外国人であっても、テロに対処するのは警察であることはアメリカやヨーロッパ「先進国」では当然のこととされる。

911同時多発テロで、アメリカはアフガニスタンにアメリカ軍を投入したが、国内のテロリストに対してはFBIという警察権力が当たっていて、テロリストの逮捕には令状がいるし、司法によって裁かれる。

テロの実行犯(テロリスト)は、まず間違いなく日本人であろう(来日外国人が多くなってもやはり目立つ)、彼らを裁判もなしに殺戮してよいということはあり得ない。

第四は「災害」だそうである。

これは、大地震・大津波、台風、豪雨・洪水、大雪、土砂災害、火山まで、災害の総合商社である日本で、現行憲法が妨げになったことはないことをご存じないと思われる。

内閣が一元的に指揮する(緊急事態条項みたいに)という、現場から離れた遠隔操作が「弊害」以外の何ももたらさなかったのも周知の事実だ。

そもそも「災害」を起こさないようには(台風を逸らしたり火山を活動停止したり)できない。

おきてしまった災害被害を最少にすることと救助救援、復旧復興しかない。

その体制は、国家(政府内閣)が余計な口や手出しをせず、被災現場に金と人員を要求どおりに送り込むことであることは、先述の「周知の事実」として定着している。

最後に、たぶん右翼改憲論者が、一番守りたいのは「国益」。と言っても全国民的利益ではなく、特定の産業資本の海外権益である。

この「権益」がいかに暴力に訴えてでも守りたいものであるかは、アメリカを見ればわかる。

アメリカ軍な守られて(幾分かの威嚇を含む)、あるいは中国人民軍に守られて海外権益をむさぼり食う、その様がいかにもうらやましく、軍隊に守られていない自分たちの投資する日本人が丸裸のようで心細いという不安に突き動かされたがゆえの「守って欲しい」なのだ。

権益・国益というと大層に聞こえるが、要するにヤクザ(=暴力団)の「縄張りとしのぎ」と同じ意味である。ヤクザはこいつを命がけで守りたいがゆえに暴力を厭わない。

世界の中で最大勢力の「暴力団」であるアメリカもまた独自の「国益」を抱えている。それを守るためにはいとも簡単に暴力をふるうアメリカが、日本の国益と対立したとき「義兄弟のちぎり(日米同盟)」か、自分の縄張り(国益)を優先するかは、簡単に結論が出る。

つまり、右翼改憲論者の言ういずれからも日本を「すでに守っている」か「守れない」かのいずれかということになる。

自衛隊は憲法解釈という砂上の楼閣にいる ― 2016年02月25日 17:22

陸海空自衛隊20万人の軍事的能力は世界の中でも上位だそうである。

しかし、憲法第九条によって「陸海空の戦力はこれを保持しない」となっているので、国内的には日本国政府は「防衛力」をもっていて戦力は持っていない、「防衛装備」をもっているのであって武器・兵器は持っていないと言い換える。

このような不自然は「言い換え」の源泉は、自衛隊が憲法第九条とどんな関係にあるのかという「どろどろした」経過にある。

日本国憲法第九条は2つの項からなるシンプルな条文である。

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

一つの条文だが、章として独立していて「第二章 戦争の放棄」と題されているから、戦争に対する強い禁忌があるとみるべきだろう。

この第二章・第九条は、「前文」にある「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」を受けて設けられたと考えるのが文章の解釈としてはごく自然であろうと思われる。

少なくとも高校生~大学入試の国語レベルでは、正しいとされる。

つまり、自衛隊の存在は憲法第九条とは相容れない矛盾であるとする「自衛隊違憲論」は強い説得力を持つ。

政府も自衛隊創設以前1946(昭和21)年の吉田首相などは次のような見解を表明している。

「戦争放棄二関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居リマセヌガ、第9条第2項二於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トソテノ戦争モ、又交戦権モ放棄シタモノデアリマス。

従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名二於テ戦ハレタノデアリマス。

…故ニ我ガ国於テハ如何ナル名儀ヲ以テシテモ交戦権ハ先ヅ第一自ラ進ンデ放棄スル。

…世界ノ平和確立ニ貢献スル決意ヲ先ヅ比ノ憲法二於テ表明シタイト思フノデアリマス。

(引用元;http://tamutamu2011.kuronowish.com/kyuujyouhanketuitirann.htm )

ところが、自衛隊が発足し、防衛庁が設置される過程で政府は憲法の解釈を変更するに至る。

1979(昭和54)年(大村防衛庁長官)

政府の見解をあらためて申し述べます。

第1に、憲法は自衛権を否定していない。自衛権は国が独立国である以上、その国が当然に保有する権利である。……

第2.憲法は戦争を放棄したか、自衛のための抗争は放棄していない。

1.戦争と武力の威嚇、武力の行使が放棄されるのは、「国際紛争を解決する手段としては」ということである。

2.他国から武力攻撃があった場合に、武力攻撃そのものを阻止することは、自己防衛そのものであって、国際紛争を解決することとは本質が違う。従って自国に対して武力攻撃が加えられた場台に、国土を防衛する手段として武力を行使することは、憲法に違反しない。

(引用元は上記と同じ)

ここで、法文解釈のマジックとも言うべき方法がとられている。

条文を、句読点で区切られるセンテンスで個別に解釈するのである。すなわち第1項を「国権の発動たる戦争と」「武力による威嚇又は武力の行使は」「国際紛争を解決する手段としては」に分解する。

第2項も「前項の目的を達するため」「陸海空軍の戦力はこれを保持しない」「国の交戦権はこれを認めない」と分解する。

次ぎに、分解されたそれぞれのセンテンスを個別に解釈する。すると、条文全体で意味していることを離れて自由度が増す。

第一項は次のようになる。

「国権の発動たる戦争」=宣戦布告を行った国際法上の国家同士の戦争と解釈する。

「武力による威嚇又は武力の行使」=宣戦布告なき武力衝突又は戦闘行為。

「国際紛争を解決する手段」=外交や国際政治上のお互いに相容れない主張を解消できない場合の手段。つまり武力で相手国を攻撃又は威嚇することで当該紛争を解決する、ほぼ侵略戦争と同じ意味。

続いて第二項、

「前項の目的を達するため」=宣戦布告を伴う国家間の戦争や、外交・政治問題を解決する手段としての戦争をしないという目的。この文章が次のセンテンスに係るとする。元総理大臣であった芦田均が退任後かなり後に言いだした解釈と同じであるので「芦田修正」と呼ばれることもある。

「陸海空軍の戦力はこれを保持しない」=上記目的、国家間の戦争や交渉で解決できない問題に対する手段としての戦力は保持しない。

「国の交戦権はこれを認めない」=交戦権は国際法上明確でないとする記述がWikiにある。その記述に拠れば「交戦状態にある国=戦時国際法が適用される状態にある場合の権利」というのが国際法上の意味合いであって、「国が戦争をする権利」という憲法前文や九条全体から受ける意味合い定義はないという。

以上ようなセンテンスごとの解釈をつなげると、政治外交などの手段で解決できない他国とのお互い相容れない紛争をその国に武力を行使したり威嚇したりするための戦力保持やその延長にある戦争はしない、となる。

この解釈の中に、他国から理不尽に日本が武力攻撃を受けたとき、つまり喧嘩を売られたとき、応戦する正当防衛の権利=自衛権は禁止されておらず、「その目的(国際紛争を解決するという目的ではない)」のために、陸海空の戦力を持つこと、つまり自衛隊とその運用としての自国防衛戦闘(自衛権)は禁止されてはない。

世界屈指の装備と戦闘能力を持つ自衛隊が堂々と、「戦争放棄」という憲法の下で存在できる理由づけはこのように為される。

現在の政府見解(防衛省のサイトより;http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html )

>>防衛省見解。

わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。

(1)保持できる自衛力

わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。

しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。<<

しかし、中高校生レベルで理解される日本語が「専門家」によって正解とされないというのは、自衛隊の存在が「戦争放棄」をうたう日本国憲法に合致すると国民的に合意されるものではなく、時の政権・政治による恣意が働いてしまうと考えられる。

政権が変われば、自衛隊が「憲法違反」とされることもあり、陸海空20万人の自衛官の地位や雇用、装備の存廃も含め、不安定な存在であることになる。

それゆえ憲法改正「私案」では、次のように改正することを提案している。

第二章「戦争の放棄」は章名を「戦争の放棄と自衛権」に変更

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の規定にかかわらず、自国防衛のための自衛権に基づく軍事力はこれを保持する。

3 日本国と第3国との間の双務軍事同盟および集団的自衛権はこれを認めない。

4 国の徴兵権はこれを認めない。

第九条の二 前条第2項の自衛権は陸上、海上、航空自衛軍により行使される。

第九条の三 自衛権の行使は日本の領土、領海、領空および国際条約上で認められた排他的水域で他国による攻撃があった場合に認められる。

2 自衛権による武力行使は、自衛のための最小限とし、他国の領土領海領空では行わない。

第九条の四 前条のほか、国際連合と当事国政府の合意のもとで、他国と共同で平和維持活動に自衛軍を派遣することができる。

2 派遣中の自衛軍に対する攻撃があった場合の武力行使は、第九条の三にかかわらず、自衛権の行使とする。

第九条の五 平和維持活動中は、捕虜の扱いに関する国際条約における軍の規定を適用する。

2 平和維持活動中の自衛権の行使による他国民の殺傷について派遣自衛軍において軍事裁判を行うことができる。

3 軍事裁判の刑罰及び手続きは法律で定める。ただし刑罰に死刑を設けることができない。

4 軍事裁判の判決に不服のあるものは帰国後通常の裁判を起こすことを妨げない。

しかし、憲法第九条によって「陸海空の戦力はこれを保持しない」となっているので、国内的には日本国政府は「防衛力」をもっていて戦力は持っていない、「防衛装備」をもっているのであって武器・兵器は持っていないと言い換える。

このような不自然は「言い換え」の源泉は、自衛隊が憲法第九条とどんな関係にあるのかという「どろどろした」経過にある。

日本国憲法第九条は2つの項からなるシンプルな条文である。

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

一つの条文だが、章として独立していて「第二章 戦争の放棄」と題されているから、戦争に対する強い禁忌があるとみるべきだろう。

この第二章・第九条は、「前文」にある「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」を受けて設けられたと考えるのが文章の解釈としてはごく自然であろうと思われる。

少なくとも高校生~大学入試の国語レベルでは、正しいとされる。

つまり、自衛隊の存在は憲法第九条とは相容れない矛盾であるとする「自衛隊違憲論」は強い説得力を持つ。

政府も自衛隊創設以前1946(昭和21)年の吉田首相などは次のような見解を表明している。

「戦争放棄二関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居リマセヌガ、第9条第2項二於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トソテノ戦争モ、又交戦権モ放棄シタモノデアリマス。

従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名二於テ戦ハレタノデアリマス。

…故ニ我ガ国於テハ如何ナル名儀ヲ以テシテモ交戦権ハ先ヅ第一自ラ進ンデ放棄スル。

…世界ノ平和確立ニ貢献スル決意ヲ先ヅ比ノ憲法二於テ表明シタイト思フノデアリマス。

(引用元;http://tamutamu2011.kuronowish.com/kyuujyouhanketuitirann.htm )

ところが、自衛隊が発足し、防衛庁が設置される過程で政府は憲法の解釈を変更するに至る。

1979(昭和54)年(大村防衛庁長官)

政府の見解をあらためて申し述べます。

第1に、憲法は自衛権を否定していない。自衛権は国が独立国である以上、その国が当然に保有する権利である。……

第2.憲法は戦争を放棄したか、自衛のための抗争は放棄していない。

1.戦争と武力の威嚇、武力の行使が放棄されるのは、「国際紛争を解決する手段としては」ということである。

2.他国から武力攻撃があった場合に、武力攻撃そのものを阻止することは、自己防衛そのものであって、国際紛争を解決することとは本質が違う。従って自国に対して武力攻撃が加えられた場台に、国土を防衛する手段として武力を行使することは、憲法に違反しない。

(引用元は上記と同じ)

ここで、法文解釈のマジックとも言うべき方法がとられている。

条文を、句読点で区切られるセンテンスで個別に解釈するのである。すなわち第1項を「国権の発動たる戦争と」「武力による威嚇又は武力の行使は」「国際紛争を解決する手段としては」に分解する。

第2項も「前項の目的を達するため」「陸海空軍の戦力はこれを保持しない」「国の交戦権はこれを認めない」と分解する。

次ぎに、分解されたそれぞれのセンテンスを個別に解釈する。すると、条文全体で意味していることを離れて自由度が増す。

第一項は次のようになる。

「国権の発動たる戦争」=宣戦布告を行った国際法上の国家同士の戦争と解釈する。

「武力による威嚇又は武力の行使」=宣戦布告なき武力衝突又は戦闘行為。

「国際紛争を解決する手段」=外交や国際政治上のお互いに相容れない主張を解消できない場合の手段。つまり武力で相手国を攻撃又は威嚇することで当該紛争を解決する、ほぼ侵略戦争と同じ意味。

続いて第二項、

「前項の目的を達するため」=宣戦布告を伴う国家間の戦争や、外交・政治問題を解決する手段としての戦争をしないという目的。この文章が次のセンテンスに係るとする。元総理大臣であった芦田均が退任後かなり後に言いだした解釈と同じであるので「芦田修正」と呼ばれることもある。

「陸海空軍の戦力はこれを保持しない」=上記目的、国家間の戦争や交渉で解決できない問題に対する手段としての戦力は保持しない。

「国の交戦権はこれを認めない」=交戦権は国際法上明確でないとする記述がWikiにある。その記述に拠れば「交戦状態にある国=戦時国際法が適用される状態にある場合の権利」というのが国際法上の意味合いであって、「国が戦争をする権利」という憲法前文や九条全体から受ける意味合い定義はないという。

以上ようなセンテンスごとの解釈をつなげると、政治外交などの手段で解決できない他国とのお互い相容れない紛争をその国に武力を行使したり威嚇したりするための戦力保持やその延長にある戦争はしない、となる。

この解釈の中に、他国から理不尽に日本が武力攻撃を受けたとき、つまり喧嘩を売られたとき、応戦する正当防衛の権利=自衛権は禁止されておらず、「その目的(国際紛争を解決するという目的ではない)」のために、陸海空の戦力を持つこと、つまり自衛隊とその運用としての自国防衛戦闘(自衛権)は禁止されてはない。

世界屈指の装備と戦闘能力を持つ自衛隊が堂々と、「戦争放棄」という憲法の下で存在できる理由づけはこのように為される。

現在の政府見解(防衛省のサイトより;http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html )

>>防衛省見解。

わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。

(1)保持できる自衛力

わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。

しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。<<

しかし、中高校生レベルで理解される日本語が「専門家」によって正解とされないというのは、自衛隊の存在が「戦争放棄」をうたう日本国憲法に合致すると国民的に合意されるものではなく、時の政権・政治による恣意が働いてしまうと考えられる。

政権が変われば、自衛隊が「憲法違反」とされることもあり、陸海空20万人の自衛官の地位や雇用、装備の存廃も含め、不安定な存在であることになる。

それゆえ憲法改正「私案」では、次のように改正することを提案している。

第二章「戦争の放棄」は章名を「戦争の放棄と自衛権」に変更

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の規定にかかわらず、自国防衛のための自衛権に基づく軍事力はこれを保持する。

3 日本国と第3国との間の双務軍事同盟および集団的自衛権はこれを認めない。

4 国の徴兵権はこれを認めない。

第九条の二 前条第2項の自衛権は陸上、海上、航空自衛軍により行使される。

第九条の三 自衛権の行使は日本の領土、領海、領空および国際条約上で認められた排他的水域で他国による攻撃があった場合に認められる。

2 自衛権による武力行使は、自衛のための最小限とし、他国の領土領海領空では行わない。

第九条の四 前条のほか、国際連合と当事国政府の合意のもとで、他国と共同で平和維持活動に自衛軍を派遣することができる。

2 派遣中の自衛軍に対する攻撃があった場合の武力行使は、第九条の三にかかわらず、自衛権の行使とする。

第九条の五 平和維持活動中は、捕虜の扱いに関する国際条約における軍の規定を適用する。

2 平和維持活動中の自衛権の行使による他国民の殺傷について派遣自衛軍において軍事裁判を行うことができる。

3 軍事裁判の刑罰及び手続きは法律で定める。ただし刑罰に死刑を設けることができない。

4 軍事裁判の判決に不服のあるものは帰国後通常の裁判を起こすことを妨げない。

有機肥料の偽装事件 ― 2015年11月07日 10:55

「有機認証」などという怪しいものはハナから信用していない人間にとっては「なにをか言わんや」だ。

「有機」にそれほど価値があるのか?消費者が確かめる(たとえば味が値段なりの顕著な違いがある)訳にはいかない。

植物はバカではない。自分に必要な成分を選択的に取り入れる。しかも分子レベルだから、その分子(たとえば窒素やリンの化合物もしくはイオン)が何に由来するのかは問題にならない。

最新の「工場野菜」や「水耕トマト」が雑菌豊富な「有機」であろうはずがない。むしろ100%化学肥料と言ってよい。

フランスなどでは、有機認証機関=基準が複数あって、「オーガニックワイン」などはまったく信用がおけないと、店を休んで「ワイン視察ツアー」をするというレストランオーナーシェフから聞いたことがある。

有機(オーガニック)認証を信じて高い金を出す人の神経はよくわからない。

今回の「有機肥料」は、ほぼ完全に「化学肥料」だったわけだが、消費者はもちろん、生産のプロである農家も、まんまとだまされてその違いがわからなかった。

結局もと肥も追肥も自分で作った堆肥を用い、栽培過程にも関与する以外に確かめる方法はないのである。

「有機=オーガニック=安心安全」にだまされたと憤慨する人は、まさに欺されるべくして欺され、その価値以上(有機バブルと言えるかも知れない)の高いコストを支払ったのだ。

http://www.asahi.com/articles/ASHC6469GHC6UBUB004.html

「有機」にそれほど価値があるのか?消費者が確かめる(たとえば味が値段なりの顕著な違いがある)訳にはいかない。

植物はバカではない。自分に必要な成分を選択的に取り入れる。しかも分子レベルだから、その分子(たとえば窒素やリンの化合物もしくはイオン)が何に由来するのかは問題にならない。

最新の「工場野菜」や「水耕トマト」が雑菌豊富な「有機」であろうはずがない。むしろ100%化学肥料と言ってよい。

フランスなどでは、有機認証機関=基準が複数あって、「オーガニックワイン」などはまったく信用がおけないと、店を休んで「ワイン視察ツアー」をするというレストランオーナーシェフから聞いたことがある。

有機(オーガニック)認証を信じて高い金を出す人の神経はよくわからない。

今回の「有機肥料」は、ほぼ完全に「化学肥料」だったわけだが、消費者はもちろん、生産のプロである農家も、まんまとだまされてその違いがわからなかった。

結局もと肥も追肥も自分で作った堆肥を用い、栽培過程にも関与する以外に確かめる方法はないのである。

「有機=オーガニック=安心安全」にだまされたと憤慨する人は、まさに欺されるべくして欺され、その価値以上(有機バブルと言えるかも知れない)の高いコストを支払ったのだ。

http://www.asahi.com/articles/ASHC6469GHC6UBUB004.html

最近のコメント